A côté des immenses murs de Shepard Fairey, Jef Aérosol et des VLP, à proximité immédiate du petit rat au cutter de Banksy volé il y a plusieurs mois et de plusieurs mosaïques d’Invader, à quelques mètres seulement de là où John Hamon avait projeté son visage à l’occasion de La Nuit Blanche ; une œuvre monumentale a sans doute échappé aux visiteurs du Centre Pompidou. Une œuvre dont la discrétion relative et la sobriété formelle ne disent rien de son élaboration fascinante.

A l’occasion des travaux de rénovation et de modernisation du Centre Pompidou initiés en août 2019 ; Sophie Duplaix, conservatrice en chef des collections contemporaines du musée national d’art moderne, a fait appel au talentueux duo Lek & Sowat pour réaliser une œuvre rue Beaubourg. Sur 140 mètres de palissades (280 mètres recto-verso) un cartel muséal tout à fait classique tracé au pochoir dans de grandes lettres noires a fait son apparition. Les panneaux et blocs de béton qui composent cette installation aux couleurs du musée, donnent l’illusion d’un simple mobilier utilitaire. Pourtant la lecture du cartel éveille la curiosité : « Lek & Sowat, j’aurais voulu être un artiste, 2019, peinture aérosol sur palissade anti-graffiti – 1,75 x 280 mètres, intervention in situ, Centre Pompidou, Paris, copyright Lek & Sowat ».

Les deux artistes semblent avoir, une fois de plus, joué avec les institutions classiques pour créer en marge du musée, une œuvre au message passionnant. Anciens pensionnaires de la Villa Médicis, initiateurs du Lasco Project dans les entrailles du Palais de Tokyo, Lek et Sowat ont cette fois pris d’assaut le colossal monstre d’acier Beaubourg ! Ils nous livrent aujourd’hui les clefs du mystère…

Quelle a été la genèse de ce projet ? L’idée est-elle venue de vous ou de Sophie Duplaix ?

Sophie Duplaix est la commissaire de l’œuvre. Elle nous a contactés il y a plusieurs mois pour nous annoncer qu’il allait y avoir ce mobilier de sécurité immense posé le long de la nouvelle entrée du bâtiment et qu’elle pensait à nous pour faire quelque chose dessus. Nous avons commencé à réfléchir longtemps en amont avec elle sur ce qu’il serait pertinent d’y faire. Dans un second temps, elle nous a présenté les équipes du Centre pour étudier les détails de production du projet et nous a ensuite aidés à défendre notre idée en interne.

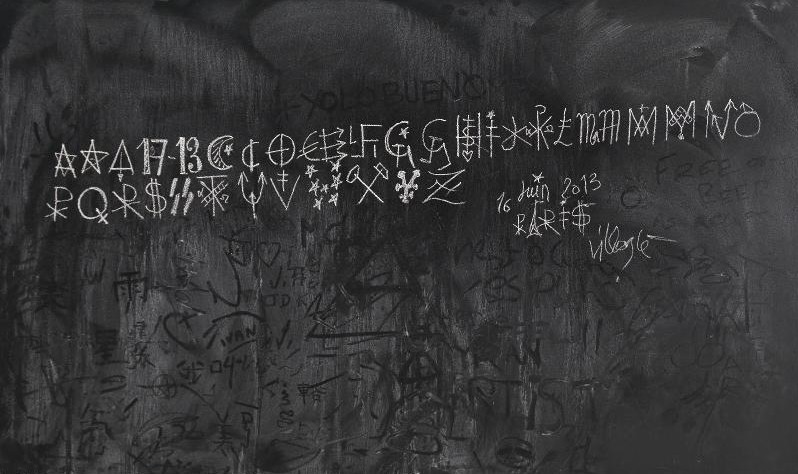

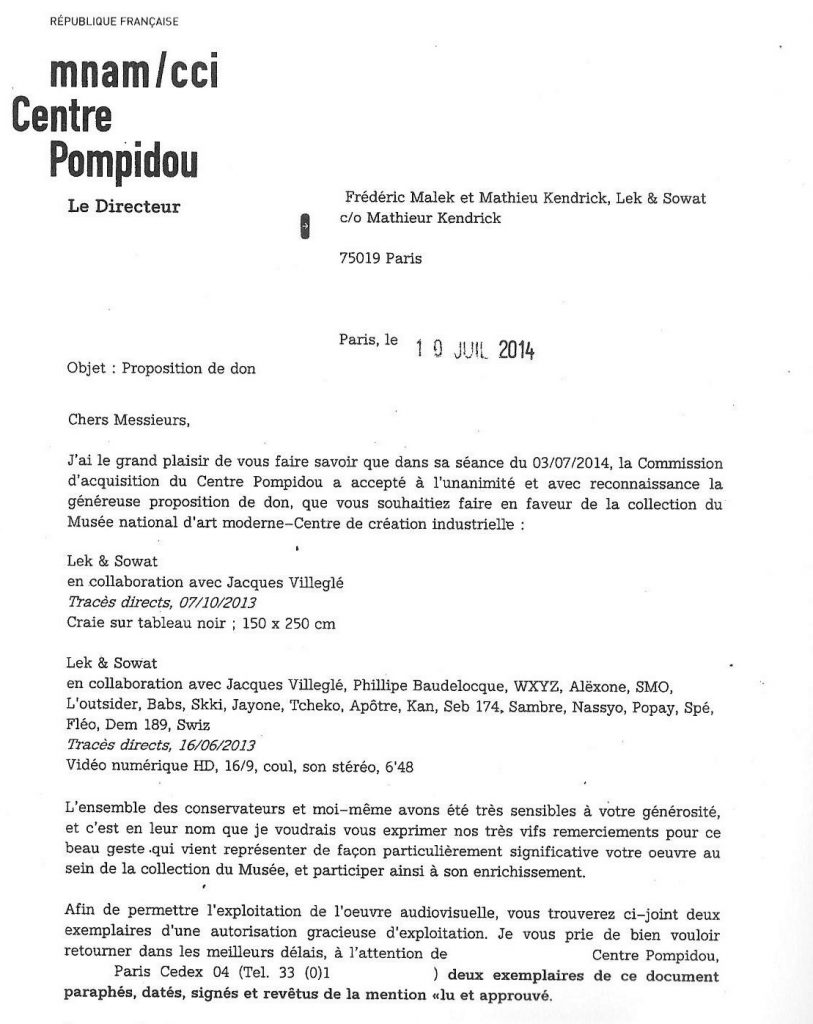

Justement concernant ce lien avec le Centre Pompidou, en 2013 vous aviez participé à une conférence «Link» avec Jacques de la Villeglé. Ensuite le musée a fait l’acquisition de l’œuvre-témoin Tracés Directs réalisée sur un tableau noir au Palais de Tokyo. Y a-t-il d’autres liens ou échanges que vous ayez effectués avec Beaubourg ?

Depuis le début, c’est Sophie Duplaix qui fait le lien entre notre travail et Beaubourg. C’est elle qui nous a invités à participer à cette première conférence avec Villeglé. A l’époque c’était inespéré pour nous. Suite à cette rencontre, nous avons pu mener plusieurs projets avec lui, en dehors du centre, dont Tracés directs. Il s’agissait d’un film tourné en marge de notre exposition au palais de Tokyo avec plusieurs artistes clés du graffiti français. Lorsque nous avons cherché à faire rentrer le film, ainsi que le tableau sur lequel il avait été tourné, dans les collections permanentes du centre, c’est à nouveau elle qui nous a aidés à le faire.

Hormis sur Instagram, je n’ai vu aucune publication liée à l’œuvre (nda. un article de Nicolas Gzeley et un encart dans Graffiti Art lui ont été consacré depuis). Pouvez vous me parler de sa réalisation et de son sens ?

Tout d’abord, il faut savoir que les palissades du chantier du Centre Pompidou sont mythiques dans notre culture. Spontanément, le projet nous évoquait les œuvres que Zlotykamien, Ernest Pignon Ernest, Jean Faucheur et d’autres, ont réalisées sur place dans les années 70. Ce n’était pas neutre d’envisager de travailler à leur suite.

Dès nos premières réunions avec les équipes de Beaubourg, nous avons compris que le projet comportait des contraintes fortes. Sa taille d’abord, 280 mètres de long pour 1,75 de haut, un monstre. Les délais d’exécution ensuite. Les palissades étant à cheval sur le trottoir et la route, il fallait que celle ci soit fermée pour que l’on puisse intervenir. La seule fenêtre de tir dont nous disposions était de quelques jours seulement, courant août. Son emplacement enfin. Les abords du centre ont toujours été un lieu de prédilection pour le graffiti et le street art. Ce n’est pas un hasard si il y a eu un Banksy et maintenant des Space Invaders, des deux côtés du format. Nous savions que quoi que nous ferions, les palissades finiraient par être toyées. Il était inutile de proposer une composition purement abstraite. Elle n’aurait servie que de fond pour les autres.

C’est pour ces différentes raisons que nous avons commencé à réfléchir à une typo, un peu comme lorsque nous avions choisi d’écrire « Quartiers Nord » le long de la L2 à Marseille. Dans ce cas de figure, plutôt que de les subir, la typo peut donner un rythme à toutes ces inscriptions anonymes, un peu comme un palimpseste urbain.

A l’époque où Tracés Directs est entré dans les collections du Centre, nous avions reçu un courrier officiel sur lequel était mentionné le cartel complet de l’œuvre. Cela nous avait interpellé. Tout d’un coup, cette œuvre que nous considérions de manière intuitive et intime se voyait transformée par cette description scientifique et codifiée. Le choc des cultures. C’est en y repassant que nous avons eu le déclic : pourquoi ne pas faire descendre dans la rue cette logique sémantique, spécifique aux cartels de musée, en la peignant dans la rue, à la bombe aérosol ? Pour ce qui est du titre, cela faisait des années que la phrase « J’aurais voulu être un artiste » trottait dans nos têtes. Aux vues des débats actuels sur la question, l’entrée du Centre Pompidou semblait l’endroit idéal pour la peindre. Avec tous ces éléments en main, nous sommes retournés voir Sophie Duplaix pour commencer à travailler la formulation précise de cette œuvre/cartel : nom des artistes, titre, année, technique, dimensions, description succincte, lieu, copyright, etc.

N’y a t-il pas une forme de paradoxe entre ce quartier où l’on trouve quantité de graffitis, le musée qui essaye de les enlever et le fait que l’on fasse appel à vous pour réaliser cette œuvre? La mention de cartel « sur palissade anti-graffiti » ajoute d’ailleurs une forte dose d’ironie…

Bien sûr. Tout ce qui touche à l’institutionnalisation d’une contre-culture est ironique. Un peu comme quand les Beatles fument des joints dans les toilettes de Buckingham ou qu’Eazy E est invité par erreur, à déjeuner à la Maison Blanche par des Républicains. C’est drôle en soi. Ici, l’humour résidait entre autres dans l’obligation de peindre des barrières anti-graffiti, ce type de dispositif de sécurité étant très réglementé. Pendant des mois, nous avons reçu par mails tous les types de barrière anti-graffiti des catalogues de la ville de Paris possibles, pour choisir celles sur lesquelles nous souhaitions peindre. L’oxymore parfaite. Après discussions, nous avons obtenu que ces palissades soient serties de plaques métalliques lisses, laquées aux couleurs du centre. C’est un choix délibéré de notre part, nous voulions que le dispositif s’intègre à l’ensemble du bâtiment, comme s’il avait toujours été là.

Pour en revenir au fond de l’œuvre, l’institutionnalisation des arts urbains ne va pas de soi pour beaucoup de monde. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du mouvement, certains ne pensent toujours pas qu’il s’agisse d’Art. Il y a encore énormément de résistances et d’incompréhensions. C’est cette tension que nous souhaitions souligner avec notre œuvre. Si on commence à voir émerger des propositions très intéressantes, en terme de musée, d’expositions, de politiques d’acquisitions, de production de textes critiques et de valorisation des archives, tout reste encore à faire en France. Comparé à ce qu’il se passe dans d’autres pays, on est vraiment en retard. C’est pour cette raison que nous avons choisis d’écrire le cartel en Français par exemple.

Pour ce qui est du second sens de lecture, nous voulions que l’œuvre ne s’adresse pas qu’aux geeks du graffiti comme nous. En écrivant « J’aurais voulu être un artiste », nous voulions pouvoir parler à tout le monde

(nda. chose que l’on retrouve aussi bien dans Le Blues de Businessman que dans l’œuvre de John Hamon collée au M.U.R.XIII en 2018). Nous pensons que cette envie d’être artiste est un sentiment partagé par bon nombres de personnes choisissant d’aller voir une exposition au Centre. C’est un désir universel. Qui que tu sois et d’où que tu viennes, en allant dans musée, tu t’imagines volontiers artiste. Mais de toute manière, que le message soit lisible ou pas, compréhensible ou non, nous pensions que cette alternance de formes noires peintes sur des aplats de couleurs primaires produirait quelque chose de minimal et d’intéressant graphiquement, ce qui peut être aussi être une fin en soi.

Pour en revenir au choix de la typographie : elle rend plus difficile la pratique du toy, elle rejoint l’idée de cartel. Cependant, tous deux, vous vous êtes affranchis du lettrage et du writing traditionnel au fil des années pour expérimenter les limites de l’écriture. Pourquoi ce retour à la lisibilité ?

La typographie reste centrale dans bon nombre de nos travaux respectifs. C’est le squelette caché derrière certaines lignes abstraites de Lek ou mes calligraphies saturées. C’est ce qu’on a toujours aimé dans cette discipline. L’obsession pour l’écriture, la signature. Il n’y a pas plus démocratique. Tout le monde a une signature alors que passé l’âge adulte, il n’y a malheureusement plus grand monde qui continue à dessiner.

Pour ce qui est de notre volonté de retourner vers des choses plus lisibles, elle est venue à mesure que l’on nous proposait de peindre des formats toujours plus grands dans l’espace public. N’étant plus systématiquement cachés dans des usines abandonnées nous avons cherché, sur certains projets seulement, à nous adresser aux graffeurs comme aux néophytes. C’était le cas à Rome par exemple avec le « Veni Vidi Vinci » que nous avons peint sur un immeuble. Idem en Inde pour le mur We Love Delhi que nous avons fait avec Hanif Kureshi ou le « Subway Art » du tunnelier de la ligne 14. Tout dépend de l’occasion, de la situation, du lieu. Pour Beaubourg, Lek a dessiné une typo spécifique que Tchéko a vectorisée pour l’appliquer aux dimensions du format et que l’on puisse la faire produire en pochoirs. C’est vraiment ce type de rendu qui nous intéressait ici, le contraste entre l’aspect vaporeux de la bombe et le côté froid et industriel du support.

Outre l’aspect esthétique, la dimension auto-réflexive par rapport aux normes muséales et à celles de l’art contemporain reste primordiale j’imagine ?

Quand nous avons reçu les premières images du support à peindre, nous avons tout de suite pensé à Duchamp. Ces palissades métalliques juchées sur des plots de béton rouges et blancs, c’était tellement beau, comme un reflet sécuritaire de sa fontaine. Il n’y avait pas grand chose à rajouter. Quelque part, nos typos noires devenaient l’équivalent de son « R.Mutt 1917 ».

On adore l’histoire de l’art sous toutes ses formes, que ce soit l’art antique ou moderne, le contemporain, le graffiti, le brut, le pariétal, on ne fait pas vraiment de distinction. Tout nous plaît. Ce projet était l’occasion rêvée pour nous de dire quelque chose, d’exprimer un point de vue dans un cadre très particulier, à cheval entre la rue et le musée. Au final sur des projets comme celui ci, l’« Art » est autant dans l’œuvre réalisée que ses coulisses. Toutes les discussions que nous avons eues en amont, les négociations, le hors-champs, à nos yeux, tout cela est au moins aussi important que le geste final. C’est cet ensemble qui nous a rendus fiers et heureux.

En définitive une sensation d’accomplissement ? Le cadre muséal n’aura pas été trop contraignant ?

Au contraire. Il n’y a pas plus inspirant que les contraintes. Grâce aux pochoirs et l’aide d’assistants, on a peint la totalité des 280 mètres en 36 heures. Au fat cap, sans s’arrêter, comme des machines. Si cela n’a évidemment rien à voir, en terme de remplissage électrique, de mouvement du corps, de sensation, c’était un peu comme peindre l’autoroute ou la voie ferrée quand on était ados. Il s’était passé un truc similaire pendant Vandalisme Invisible ou Underground doesn’t exist anymore au Palais de Tokyo. L’impression que nos cerveaux reptiliens prenaient les commandes, malgré le cadre institutionnel. Pendant des années, on s’est persuadé qu’il était impossible de faire du graffiti en institution, que c’était antinomique et là tout à coup, sur ce bout de trottoir parisien, l’extase, le temps qui s’arrête, une adrénaline proche de celle de notre jeunesse. C’est une sensation très difficile à décrire.

Pour ce qui est de l’accomplissement, ce n’est pas vraiment là qu’il se trouve. L’œuvre est en plein espace public, dans un des lieux les plus passants de la capitale. Elle est censée rester sur place une année. C’est maintenant qu’elle commence à vivre, à nous échapper. Le 28 décembre dernier, en marge des manifestations contre la réforme des retraites, il y a eu des affrontements violents aux abords du centre. Une partie des palissades s’est retrouvée à terre, arrachée par les manifestants ou jetée sur des feux de barricade. D’autres ont servi de bouclier à des blacks blocks se protégeant des bombes lacrymo des forces de l’ordre. Le chaos. Si en tant que citoyens et amoureux du Centre, nous regrettons les violences, en tant qu’artistes, c’est plus ambivalent. C’est à la fois triste et fascinant de voir son travail plonger au cœur d’une guérilla urbaine pendant le journal de 20 heures. Le graffiti nous a habitué à ça, à ce que nos peintures deviennent des cadavres exquis. Tant que tout n’est pas totalement effacé, il n’y a pas d’aboutissement ou d’accomplissement. Tout continue de se transformer.

Sources et bibliographie :

BOUKERCHA Karim, Graffiti général, Paris, Dominique Carré, 2014.

CHRIXCEL, « Du graff au Palais de Tokyo », sur le site fatcap.org , mis en ligne le 4 février 2013, URL : https://www.fatcap.org/article/lek-et-sowat-palais-de-tokyo-1.html

GZELEY Nicolas, « Lek & Sowat – “J’aurais voulu être un artiste” », sur le site artistikrezo.com, mis en ligne le 28 novembre 2019, URL : https://www.artistikrezo.com/art/lek-sowat-jaurais-voulu-etre-un-artiste.html?fbclid=IwAR20MMj56WSPJQ3uSHJql3NwCcVsbbbSZiY1Y-sToDhkK5B014YcgXTwhRU

LEK et SOWAT, Travaux d’intérêt général, Ivry-sur-Seine, Terrain vague, 2018.

LEK, SOWAT et VITRANI Hugo, Underground doesn’t exist anymore, Paris, Manuella, 2016.

LEK et SOWAT, Mausolée : Résidence artistique sauvage, Paris, Alternatives, 2012.

VASSET Philippe, « Infiltration de peinture », Palais, N°24, 2016, pp.32-48.