Un rai de lumière perce au travers du verre brisé et éclaire une pièce abandonnée, jonchée de souvenirs épars que la poussière recouvre. Dans une sombre galerie, l’humidité et le froid s’insinuent et le silence assourdissant n’est troublé que par un vrombissement lointain. Au cœur de cette friche, les déchets poussent comme autant de fleurs repoussantes que le crépuscule vient recouvrir. Tout ici évoque le passage d’une apocalypse passée où la sérénité revenue n’est troublée que par le bruit et l’odeur des bombes… Explorateur de ces dédales abandonnés, l’artiste Inouva expérimente la mystique de la peinture et le hasard de la création, transcendé par l’atmosphère qui l’entoure.

Les friches urbaines semblent avoir une importance particulière dans ta pratique. Quelle a été ta première expérience dans un tel lieu ? Qu’y recherches-tu ?

Le plus vieux souvenir que j’ai d’une friche, ça vient des balades avec mes grands parents, Cité du Pont de Pierre à Bobigny quand j’étais tout mioche. Entre toutes ces barres de HLM y’avait les vestiges d’une voie ferrée de frets qui allaient jusqu’à une imprimerie énorme, abandonnée depuis les années 70. Je n’y suis jamais entré, mais ça me hantait carrément l’esprit, les vitres brisées, l’architecture, les briques rouges, et une grande tour avec une horloge à l’arrêt. Un cocktail parfaitement dosé pour réagencer deux trois rêveries dans mon cerveau d’enfant.

Donc depuis, j’ai toujours gardé à l’œil ce genre d’espaces, mais j’ai pas mal tardé à m’y mettre. Le graffiti m’intéressait depuis un moment aussi, quand j’ai sauté le pas les deux vecteurs se sont entrechoqués. C’était parti pour une addiction saupoudrée de névroses en bonne et due forme.

Ce que j’y recherche depuis, c’est variable : parfois c’est pour fouiner, analyser, et découvrir un espace et son utilité, les gens qui l’ont occupé, la vie qui s’y tramait. Parfois c’est plus sensible, j’y vais pour le calme, les sensations, l’inspiration et l’introspection. Parfois c’est juste pour dénicher des endroits pour travailler et peindre. Parfois c’est des rencontres brèves avec un espace, une structure, parfois je retourne sans cesse dans le même lieu jusqu’à plus soif. J’y recherche simplement ce que je n’arrive à trouver nulle part ailleurs : un équilibre nouveau entre liberté et tension pure. Pour me sentir vivant en fait.

À ce titre, on peut rattacher ton travail à la thématique de l’urbex, défrichée en premier lieu par les graffeurs comme l’a documenté Antonin Giverne (Katre) dans son ouvrage Hors du temps. Y a-t-il des artistes de cette tendance qui aient marqué ta réflexion ?

J’ai un peu de mal avec la contraction urbex et l’effet de mode qui s’y rattache et je suis pas non plus convaincu que les peintres soient les premiers à s’être engouffrés dans les friches industrielles. Si je dois citer des artistes qui ont marqué ma réflexion, c’est assurément Lek et Sowat et leur travail au Mausolée. L’engagement personnel, physique et émotionnel total dans un espace clos jusqu’à épuisement, c’est carrément une œuvre philosophique à mes yeux. Et ça se ressent aussi bien en lisant le bouquin qu’en se rendant sur place, c’était magique et transcendant.

Ton style, à la fois brut et aérien, est caractérisé par des effets vaporeux. Comment arrives-tu à ce résultat ? Quel est ton processus de travail ?

C’est toujours une histoire de concours de circonstances, après avoir récupéré un stock de sprays bouchées, il a fallu jouer du tournevis pour en extraire la sève. Donc en gérant des mouvements de quasi-danse, des superpositions de couleurs, deux trois fioritures, une surface suffisamment longue pour accumuler quelques formes, et bam y’a une recette ! C’est plutôt pour arriver à une forme de défoulement et de relâchement que je sors le tournevis, avec un tout petit peu d’équilibre esthétique parce qu’il faut quand même penser aux paires d’yeux qui vont tomber sur ces peintures.

L’impossibilité de revenir en arrière ou d’arrêter le mouvement en explosant une bombe de peinture, ça m’intéresse beaucoup, l’erreur et le hasard ça crée toujours des possibilités inspirantes. J’ai jamais trop anticipé mes peintures en amont, je travaille quasiment tout le temps en impro, par contre je prends beaucoup de temps après coup à analyser ce qu’il s’est passé. Relire les formes apparues pour en tirer des inspirations nouvelles.

Bien qu’abstraites, tes fresques disposent d’un caractère profondément calligraphique. Quelle place accordes-tu à l’écriture ? Au tag ?

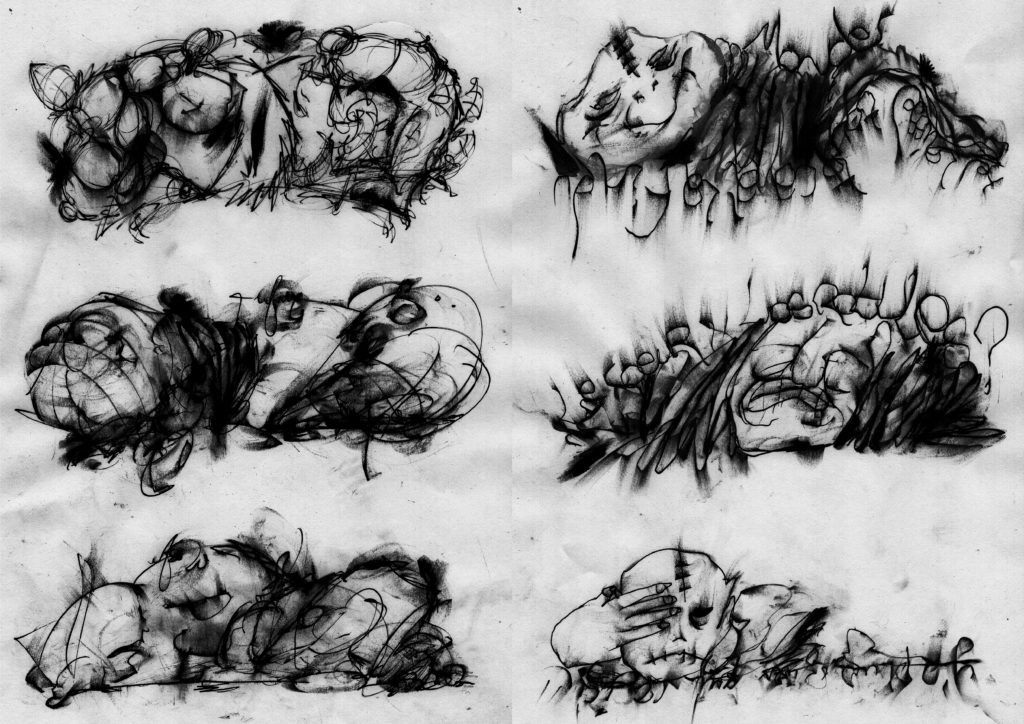

J’ai toujours très mal écrit, à l’école mes instits pétaient des câbles sur mes devoirs, j’ai bossé ça parce que j’adore écrire, les mots et leur façon de les représenter, de les prononcer, c’est assez incroyable. Ça s’est amélioré à force d’exercice. Mais l’écriture dans tous les sens du terme, c’est fascinant. Le travail de la lettre, du geste, du sens… Je fais souvent des dessins rapides au fusain en essayant de représenter des mots et des concepts via des formes instinctives, ça m’aide à m’interroger sur leur sens profond. C’est un constat personnel, je ressens beaucoup de rapports de force, de domination, et de propagande dans la langue, et donc dans l’écriture. Je la perçois comme un pouvoir sacré mais dangereux et potentiellement destructeur. Un outil des élites. Ca se démontre avec la peur et le sentiment d’insécurité liés à la prolifération incontrôlable des tags. Une écriture qui s’affranchit des codes de l’écriture, de l’obligation du sens et de la quête de pertinence. Une écriture qui s’écrit partout ailleurs que dans les livres, c’est du vandalisme. Et le vandalisme c’est quoi ?

Un terme raciste détourné du peuple germanique Vandale. Un terme français créé par l’abbé Grégoire en 1794, pour décrire « les barbares et les esclaves (qui) détestent les sciences et détruisent les monuments des arts » en opposition aux « hommes libres (qui) les aiment et les conservent ». Il a dit « je créais le mot (vandalisme) pour tuer la chose ».

Quand je parle de pouvoir, de rapports de domination, et de propagande par les mots, je parle de ça. Pour moi le vandalisme c’est de l’art, pour eux c’est l’absolu contraire de l’art. Un seul mot, une seule graphie, deux perceptions.

Tu as également réalisé plusieurs peintures narratives mettant en scène des anecdotes. En quoi la figuration offre-t-elle une compréhension différente ?

C’est une manière d’échapper aux contraintes des pratiques, j’aime bien aller dans tous les sens donc j’ai du mal à m’enfermer dans un schéma. Peindre des anecdotes personnelles ou des pensées intimes, c’est aussi l’occasion de renouer avec une expression plus directe, plus enfantine aussi (même si ça évoque des choses assez sérieuses et amères).

Dans la mesure où mes peintures abstraites donnent libre cours à l’interprétation des spectateur·rice·s, j’ai du mal à insuffler un sens personnel et net. Avec la figuration je peux aiguiller la lecture et transmettre un sens concret. C’est encore à travailler mais en composant avec des dessins, des formes abstraites, et du texte, je peux exprimer au mieux mes histoires.

Tu sembles apprécier la création solitaire mais tu as également réalisé des fresques avec d’autres graffeurs, je pense notamment à celle peinte avec Somon et Kurma. Comment fonctionne l’émulation artistique dans ces conditions ?

C’est une question de rencontres et d’affinités. Pour tendre vers une peinture spontanée il faut expérimenter un véritable lâcher prise, donc il faut les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Faut se laisser du temps et de l’espace tout en trouvant des liens et des points de rupture entre les peintures ; c’est une composition musicale en fait, avec des moments d’accord absolu entre tous les instruments, et des envolées en solo, tout ça en impro. C’est assez magique et complètement stimulant.

En 2019, tu produisais tes premières éditions d’artiste permettant de découvrir ton travail sur papier. Quelle est ta motivation derrière ce choix de médium ?

C’est le contrepoint de ma pratique en extérieur en fait, l’exact opposé : d’un côté un travail grand format, spontané et crade, et de l’autre un truc plus minutieux, léché et abouti. On retrouve les mêmes formes, la même graphie, avec des médiums différents. Ce qui m’intéresse surtout c’est de créer des objets concrets pour compiler mes recherches et les transmettre, en dehors des rues, des expositions, ou des réseaux sociaux. Des bouquins toujours réalisés en petite série, avec des peintures uniques en guise de couverture et que je relie moi même au fil à coudre. C’est l’occasion pour les gens qui apprécient mon travail de pouvoir se l’approprier et éventuellement de s’en inspirer. Mes recherches s’ancrent dans une véritable temporalité, du moment qu’elles existent dans un objet palpable, ça traverse un petit peu le temps, et ça disparaîtra moins vite qu’une publication sur Instagram. Mais ça disparaîtra quand même. La supposée pérennité de l’art, son penchant vain pour l’éternel. ça me semble absurde.

Tu évolues dans le milieu du cinéma, tu documentes ta pratique par la vidéo et la photographie. Ces supports technologiques sont-ils à considérer comme partie intégrante de ton travail artistique ?

C’est une variante à mes peintures en fait, ça me permet encore une fois d’explorer de nouvelles formes et de rendre compte autrement des lieux et des atmosphères que je traverse. Pendant longtemps j’ai beaucoup plus filmé et photographié, que je n’ai peint. Il en est ressorti énormément de photographies argentiques, et quelques films documentaires expérimentaux, c’est complémentaire et toujours en suspens. J’ai collecté des tas de rush de balades en attendant d’en faire quelque chose un jour, sous la forme d’un long métrage. C’est le gros projet final en arrière plan, genre autofiction dilatée dans le temps et l’espace, un jour sur vos écrans.

Récemment j’ai enregistré un film sur VHS, que j’ai fait tourner sous le manteau, c’est le portrait d’une maison abandonnée dans laquelle j’ai beaucoup travaillé. Ça prend la forme d’un testament filmé de la famille qui l’a occupé, des objets qui s’y trouvaient, et du drame qui s’y est noué. Un objet visionnable seulement par ceux qui s’en donnent les moyens.

Depuis tes débuts dans l’univers de l’art urbain, tu as su faire évoluer ton style et tes projets. Quelles expériences souhaites-tu mener dans les mois à venir ?

Je travaille sur quelques projets mais les deux qui m’animent ces temps-ci et pour un bon bout de temps vont concerner l’édition, et la création d’œuvres pluridisciplinaires.

En ce qui concerne les éditions, j’ai pour ambition de produire des carnets de dessins, le plus régulièrement possible, en exemplaire unique à vendre à prix libre, et/ou en échange d’autres créations ou services. Dans l’idée de permettre à n’importe qui, peu importe ses moyens, d’acquérir des travaux originaux. Mon plan c’est de désacraliser le statut de l’art et de l’artiste en créant mon propre modèle économique. Ça m’apportera de l’oseille que si des gens veulent en mettre, j’ai aucune garantie là dessus, mais ce qui m’importe c’est l’échange et la découverte. Pour le moment c’est en gestation mais j’ai fait un premier troc contre un beau stock de bonnes bouteilles de vin. Je suis convaincu que par la suite ça m’apportera de belles surprises. J’espère d’ailleurs convaincre d’autres créateur·ice·s à faire de même, qu’on arrête de rêver à un statut d’artiste icône de la pop culture, qui sert finalement à pas grand chose d’autre qu’à blanchir l’argent des plus riches dans le marché de l’art et ses spéculations hallucinantes.

Mon second projet, c’est l’adaptation via des médiums divers, du système divinatoire antique Chinois : le Yi-King. Il s’agit d’adapter 64 hexagrammes en 64 installations pluridisciplinaires. En composant principalement avec de la vidéo, de la peinture, du dessin et de la sculpture, pour représenter des concepts philosophiques et spirituels. Ça va forcément impacter mon travail et ma manière de peindre, surtout que vu le rythme où je bosse, c’est parti pour quelques années mais ça m’excite énormément.

Instagram :

@lebruitetlodeur