L’oreille tendue, à l’affût du moindre bruit, du moindre passage de potentiels agents de surveillance… l’occasion se présente enfin ! Le grillage est secoué de spasmes, produisant son lot de cliquetis métalliques. Arrivé dans le dépôt, le pas s’accélère et le ballast grésille sous les pieds. Aussitôt, les bombes sont sorties, après avoir été brinquebalées dans un sac. La main s’actionne, secouant vigoureusement la spray. La bille se heurte aux parois pour fluidifier la peinture. Enfin, la couleur sort, gicle, explose sur les parois en produisant ce son reconnaissable entre tous : « pschitt ».

À bien des égards, la pratique du graffiti writing est une expérience sensorielle qui ne se limite pas à la vue. Ce périple sonore est tout aussi évocateur que les traces de peintures, vestiges d’une performance éphémère. Ce n’est sans doute pas anodin si The Escapades of Futura 2000 – morceau composé par le graffeur éponyme et les Clash en 1982 – s’ouvre sur des bruits de bombe aérosol avant d’énoncer l’histoire du graff new-yorkais. Plus récemment, les ukrainiens ROOZ (107), ЕНТР (ВНЗМ) et ECTOMORPH se sont amusés à composer un morceau de musique concrète composée de fragments sonores divers (bombe secouée, blackbook feuilleté, etc.). La charge symbolique induite par ce simple son, pourrait aisément en faire un véritable signe langagier dans une perspective sémantique. Le bruit des bombes fait désormais partie intégrante du paysage sonore urbain et s’inscrit dans la symphonie des sons de la ville (mais pas uniquement). Déjà au début du XXe siècle, les artistes du Futurisme italien portaient une attention particulière à cette cacophonie citadine, souhaitant composer avec ces nouveaux instruments discordants que sont les machines et les outils contemporains. Dans son manifeste L’Art des bruits, paru en 1913, Luigi Russolo énonçait ceci :

« Traversons ensemble une grande capitale moderne, les oreilles plus attentives que les yeux, et nous varierons les plaisirs de notre sensibilité en distinguant les glouglous d’eau, d’air et de gaz dans des tuyaux métalliques, les borborygmes et les râles des moteurs qui respirent avec une animalité indiscutable, la palpitation des soupapes, le va-et-vient des pistons, les cris stridents des scies mécaniques, les bonds sonores des tramways sur les rails, le claquement des fouets, le clapotement des drapeaux. Nous nous amuserons à orchestrer idéalement les portes à coulisses des magasins, le brouhaha des foules, les tintamarres différents des gares, des forges, des filatures, des imprimeries, des usines électriques et des chemins de fer souterrains ».

Cette sensibilité exacerbée, à même d’identifier ces micro-stimuli sonores dans le chaos bruitiste de la ville, nous la retrouvons aussi dans l’œil des graffeurs et des amateurs d’art urbain, capables de focaliser leur attention sur les micro-signes qui émaillent la ville, composés de tags, de stickers et autres inscriptions vandales et discrètes. Qu’elle soit sonore ou visuelle, cette poésie de l’inframince, de la singularité invisible, est essentielle. Aussi, il n’est guère étonnant que des artistes aient tenté de mettre en lumière (ou plutôt en musique) ces perceptions de l’infime au travers de leurs œuvres. Le géographe et philosophe orientaliste Augustin Berque a développé le concept intéressant de « cacophénie » qui serait au chaos visuel ce que la « cacophonie » est au chaos acoustique.

Dans cet article, il est question de présenter les travaux de deux artistes contemporains qui ont opéré le glissement de cette « cacophénie » des graffitis à différentes formes de cacophonies musicales ou sonores.

Christian Marclay, symphonie urbaine

La question du son, du bruit et de la musique apparaît comme prégnante dans les travaux de l’artiste helvético-américain Christian Marclay. Né en 1955 à San Rafael (Californie), il suit une formation artistique à Genève puis à Boston, s’intéressant particulièrement aux expérimentations et performances iconoclastes du mouvement Fluxus. Profondément interdisciplinaire, sa pratique se développe au travers de vidéos, de performances et d’installations. Marqué par la culture populaire, il recourt régulièrement au collage et au sample qu’il recombine au sein de compositions plastiques. Gravitant autour des scènes punk et hardcore des années 80, il puise dans l’énergie brute de ces groupes une violence sonore qu’il détourne dans ses projets artistiques, en témoigne sa vidéo Guitar Dragg (2000) dans laquelle il malmène une Fender Stratocaster. L’instrument est branché sur un ampli – potards tournés au maximum – et traîné le long d’une corde par un pick-up, produisant un effroyable vacarme qui évoque les destructions de guitare en fin de certains concerts de rock et de punk. L’usage que Christian Marclay fait du vinyle en fait également l’un des précurseurs du turntablism (platinisme). Dès la fin des années 70, il décide de détourner l’usage des disques microsillon, en jouant de la juxtaposition des pistes sonores, du scratching et autres expériences de mixage sur platine. Il développe également l’usage de la phonoguitare, sorte de platine portée en bandoulière permettant de mixer dans la posture d’un guitariste. Mentionnons par ailleurs que l’usage qu’il fait des vinyles est indépendante bien que concomitante des origines du hip-hop et des travaux de DJ Kool Herc, de Grandmaster Flash ou de Grand Wizard Theodore. La fascination de Marclay pour les différentes formes acoustiques le pousse également à s’intéresser aux sons écrits comme dans sa série Onomatopoeia (1989) ou Manga Scroll (2010), œuvres qui lui permettent de sonoriser les onomatopées inscrites sur les pages des comic books et des mangas japonais.

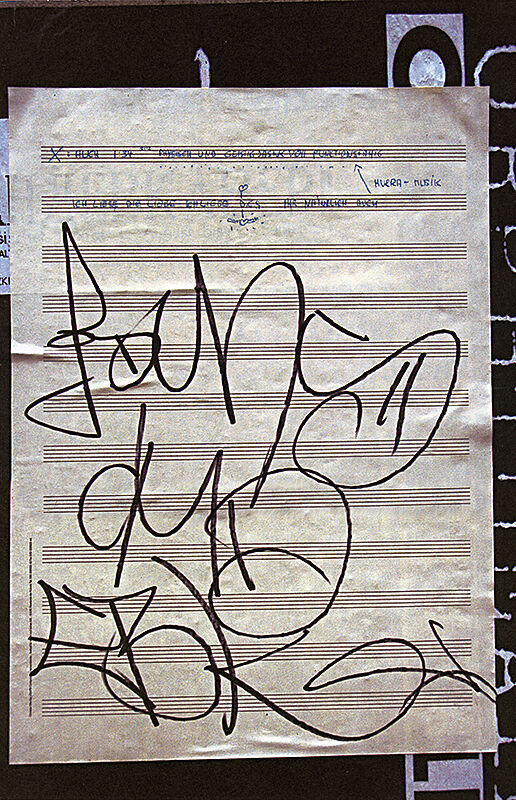

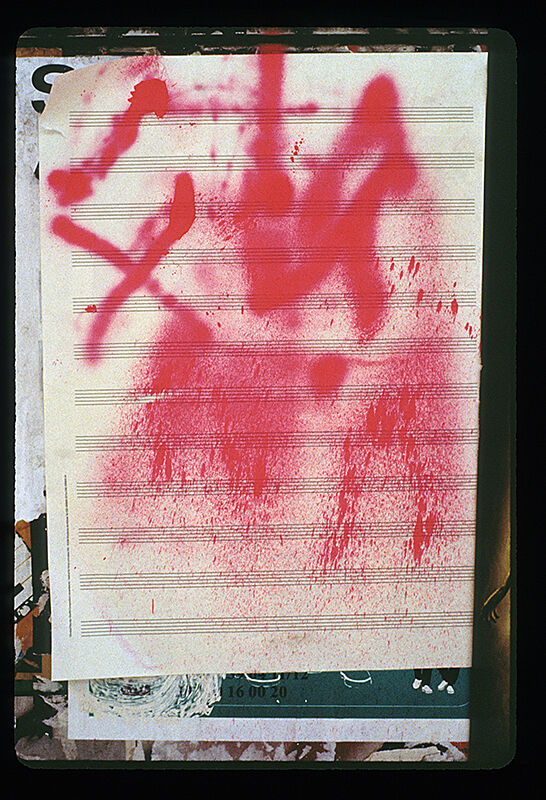

C’est cependant à l’été 1996 que Christian Marclay décide d’observer les formes scripturales de la ville, composée essentiellement de graffitis. Invité à l’occasion du festival de musique Sonambiente de l’Akademie der Künste de Berlin, Marclay et son assistant Rüdinger Lange décident de mettre en place un dispositif créatif participatif et stochastique consistant à afficher dans la ville des partitions vierges sur lesquels tout un chacun pourra s’exprimer. Aidés d’équipes de colleurs, ce ne sont pas moins de 5000 feuillets qui sont disposés sur les murs de la capitale allemande et qui sont rapidement couverts de notes, de poèmes, d’insultes, de réflexions, de dessins et de tags exécutés au marqueur ou à la bombe. De ces innombrables partitions, Marclay en sélectionne 150 qui forment alors un portrait musical de Berlin intitulé Graffiti Composition. Ces graffitis, traces éphémères, trouvent dans le tracé une forme de cristallisation. C’est précisément ce moment clef du geste scriptural que l’artiste tente de retranscrire de manière sonore, bien qu’il admette volontiers que les traductions image-son peuvent être souvent périlleuses en tant que procédés artistiques :

« Chercher à représenter visuellement le son ou la musique, qui par nature sont immatériels ou invisibles, est toujours une forme d’échec parce que la visualisation exclut l’audible. Une représentation silencieuse du son en peinture ou en sculpture, m’intrigue parce que son mutisme souligne la nature intangible du son. L’image devient alors la représentation d’une absence ».

De ce projet résulte l’album Graffiti Composition édité en 2010, composé de six pistes. Enregistré à l’occasion d’une exposition présentée en 2006 au MoMA de New York, Marclay a fait appel à plusieurs amis musiciens afin que ces derniers interprètent les partitions urbaines. Parmi eux, mentionnons Vernon Reid, Mary Halvorson et Lee Ranaldo aux guitares, Melvin Gibbs à la basse et Elliott Sharp sur une basse à huit cordes. Il en découle des morceaux chaotiques dont l’étrange dissonance est propre à évoquer la symphonie (visuelle et sonore) discordante de la ville.

Camille Llobet, la voix des graffs

Éminemment humain, le travail de l’artiste Camille Llobet traduit son attachement à l’expression et au dialogue entre les êtres humains. Le corps, la gestuelle, les formes de langage alternatives sont autant d’outils dont l’artiste se sert afin d’interroger le sens des mots, des sons et de la communication non verbale. Née en 1982 et diplômée de l’école supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy, Camille Llobet use de médiums variés, à l’instar de la série de dessins Ekphrasis (2017), décalques minutieux et manuscrits d’écritures typographiques reprenant des exemples classiques de ce style littéraire descriptif ; ou encore Voir ce qui est dit (2016), vidéo dans laquelle une interprète de la langue des signes transcrit par le geste la répétition d’un orchestre symphonique.

La profusion de formes pouvant manifester le langage offre à l’artiste la possibilité d’explorer les différentes facettes d’un même motif. En témoigne une série d’œuvres articulées autour de la communication de sa fille en bas-âge : dans la vidéo Majelich (2018), la chanteuse soprano Magali Léger interprète les babillages incompréhensibles de la fille de Camille Llobet. Ces babillages enfantins et adultes trouvent ensuite une corporalité visuelle sous la forme des Sonogrammes comparés (2020) où les voix respectives de l’enfant et de la soprano sont mis en regard pour leurs ressemblances et leurs différences. Enfin, l’œuvre Alice (2020) se présente sous la forme d’un livre édité où les sons enregistrés entre les 10 et 20 premiers mois de la petite fille se voient formulés sous forme d’onomatopées typographiées.

En ce qui concerne les écritures urbaines, la question du graffiti a pareillement intéressé l’artiste dans un projet conséquent élaboré en 2010. L’œuvre Graffiti, se présente sous la forme « d’un poste d’écoute, un objet transportable dont la forme évoque autant le matériel militaire que les appareils de sonorisation, amplification ou télécommunication ». Neuf prises Jack permettent de brancher un casque afin d’écouter d’étranges litanies, chacune associée à une ville : Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Istanbul, Paris, Santiago, Sarajevo, Thessalonique, Tirana. Constatant des différences de l’usage du graffiti selon les villes, l’œil de l’artiste s’intéresse à l’ensemble des inscriptions, y compris celles schématiques de la ponctuation ou des symboles. Suite de mots et de noms, incompréhensibles de prime abord ; on s’amuse à reconnaître certains noms de graffeurs ou de crews, concernant Paris, nous pouvons citer : MBK, SLASK, RMK, TRANE, VPL. Or, si l’artiste n’est pas issue du milieu du writing et admet ne rien y connaître, la présence du tag ne passe pas inaperçu dans le regard qu’elle porte sur l’espace de la ville. Lors d’un entretien accordé à Paul Bernard, conservateur au MAMCO de Genève, Camille Llobet exprime sa démarche en ces termes :

« Cette lecture mécanique des inscriptions sur les murs est liée au rythme de mon parcours dans ces villes que je découvre, selon que je sois à pied ou en train. En les lisant à haute voix, je cherche à révéler un caractère familier dans ce langage qui m’est pourtant inconnu. On en revient à cette dimension prosodique ».

Cette approche uniquement langagière qui fait fi des notions stylistiques de tracé des lettres au profit du seul sens de ces écritures permet d’interroger le graffiti, sa signification et sa présence en tant qu’indice d’une permanence de l’individu au sein de la ville. En cela, l’approche de Camille Llobet tend davantage vers une analyse scientifique ou anthropologique qui fait de l’écriture, non pas un élément esthétique, mais avant tout un outil d’étude, une trace indiciaire. Paradoxalement, le graffiti trouve une dimension alternative dans le cadre des énoncés de Camille Llobet. Le tag n’a pas de valeur littéraire et n’a pas d’intérêt à être lu, mais à être « vu » uniquement ; passer ainsi du registre visuel au registre sonore créé un décalage. Le glissement sensoriel apparaît comme un nouvel horizon exploratoire pour les écritures urbaines et une façon de faire face aux dérives anesthésiantes de la société contemporaine où les perceptions non désirées sont exclues.

Bibliographie et sources

BERNARD Paul, Camille Llobet, Lyon, Éditions Adera, 2013 [108p].

BOSSEUR Jean-Yves, L’Art sonore : le son dans les arts plastiques contemporains, Paris, Minerve, 2020 [244p.].

CRIQUI Jean-Pierre [dir.], Replay Marclay (Paris, Musée de la musique, 9 mars 2007 – 24 juin 2007 ; Melbourne, Australian Centre for the moving image, 15 novembre 2007 – 3 février 2008), Paris, RMN, 2007 [160p.].

FERGUSON Russel [dir.], Christian Marclay (Los Angeles, UCLA Hammer Museum, 1 juin 2003 – 31 août 2003 ; New-York, Center for Curatorial Studies Museum, Bard College, 28 septembre 2003 – 19 décembre 2003 ; Seattle, The Seattle Art Museum, 5 février 2004 – 2 mai 2004 ; Thun, Kunstmuseum, 12 juin 2004 – 6 septembre 2004), Los Angeles, UCLA Hammer Museum, 2003 [201p.].

TALLMAN Susan, « Always this Tüdelditüt : Christian Marclay’s Graffiti Composition », Art on Paper, juillet-août 2000, p.28-34.

RUSSOLO Luigi, L’art des bruits : manifeste futuriste, Paris, Éditions Allia, 2013 [48p.].

WEIBEL Peter [dir.], Sound art : sound as a medium of art (Karlsruhe, Center for Art and Media, 17 mars 2012 – 6 janvier 2013), Cambridge, MIT Press, 2019 [740p.].

Site de Camille Llobet : http://www.camillellobet.fr/